HESCH GWÜSST?

Fakten und Geschichten aus der Ausstellung «Reality Check!», Arbeit, Migration, Geschichte(n).

... dass Olivenöl in der Schweiz zuerst als Heilmittel und nicht als Speiseöl verkauft wurde?

Olivenöl ist aus den Schweizer Küchen nicht mehr wegzudenken. Dem war lange nicht so. Zwar führt die Migros Olivenöl bereits seit 1928 im Sortiment, doch kaufen es damals vorwiegend italienische Migrant:innen. Den Schweizer:innen wird es als Heilmittel fürs Apothekerkästchen und nicht als Speiseöl angepriesen.

In Winterthur verkauft bis in die 1970er-Jahre vorwiegend die Konsumgenossenschaft Società Cooperativa italienische Produkte wie Spaghetti, Pelati oder Salami. Bereits 1906 gründet sie sich als Konsumgenossenschaft, um den damals rund 500 Italiener:innen in Winterthur preiswerte Nahrungsmittel aus Italien zu verkaufen. Das «Copi» wird zu einem wichtigen Treffpunkt für Italiener:innen.

... dass 84 % der Working Poor hierzulande keinen Schweizer Pass haben?

Working Poor sind Personen, die einer Arbeit nachgehen und in einem Haushalt unter der Armutsgrenze leben. Dass sich unter den Working Poors besonders viele Personen ohne Schweizer Pass befinden, hängt u.a. damit zusammen, dass Ausländer:innen vermehrt in niedrig bezahlten Jobs arbeiten aufgrund weniger / nicht anerkannten Qualifikationen. Diskriminierung und Chancenungleichheit spielen ebenso eine Rolle.

… dass der Anteil der Asylsuchenden an der Schweizer Bevölkerung 0.2 % beträgt?

Der öffentliche Diskurs um Migration dreht sich heute insbesondere um Asylsuchende, obschon sie nur ein kleiner Teil der Bevölkerung ausmachen. Die Problematisierung der «Gastarbeiter:innen» verschiebt sich bereits in den 1980er-Jahren auf «Asylant:innen». Asylsuchende flüchten zu dieser Zeit vermehrt aus aussereuropäischen Gebieten wie aus Sri Lanka oder der Türkei. Im öffentlichen Diskurs sind sie nun die neuen «Fremden».

… dass 97.5 % der registrierten Arbeitsmigrant*innen 1946 aus Italien gekommen sind?

Die Fabriken in der Schweiz können nach Kriegsschluss direkt wieder produzieren, da sie im Zweiten Weltkrieg kaum versehrt worden sind. Der boomenden Industrie fehlt es jedoch an Arbeitskräften. Daher beschliesst der Bund sogenannte «Abwerbeabkommen» mit anderen Staaten. Auch rekrutieren Schweizer Firmen direkt im Ausland. Kommen nach Kriegsschluss vorwiegend Personen aus Italien, diversifiziert sich die Herkunft von Arbeitsmigrant*innen im Laufe der 1960er-Jahre.

Hast du gewusst, dass «Gastarbeiter:innen»* mit einer Aufenthaltsbewilligung A (Saisonnierstatut) die Schweiz jährlich für drei Monate verlassen mussten? Ihnen war untersagt, ihre Familien mitzubringen, den Arbeitgeber oder den Wohnort zu wechseln sowie sich politisch zu äussern.

* «Gastarbeiter:innen» bezeichnet Arbeitsmigrant:innen, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus Süd- und Osteuropa in den deutschsprachigen Raum migrieren. Der Begriff wird in Deutschland als Alternative zum faschistisch geprägten Wort «Fremdarbeiter» eingeführt. Er soll zum Ausdruck bringen, dass Ausländer:innen als «Gäste» willkommen sind – jedoch nur für eine begrenzte Zeit. Nach getaner Arbeit müssen sie das Land wieder verlassen.

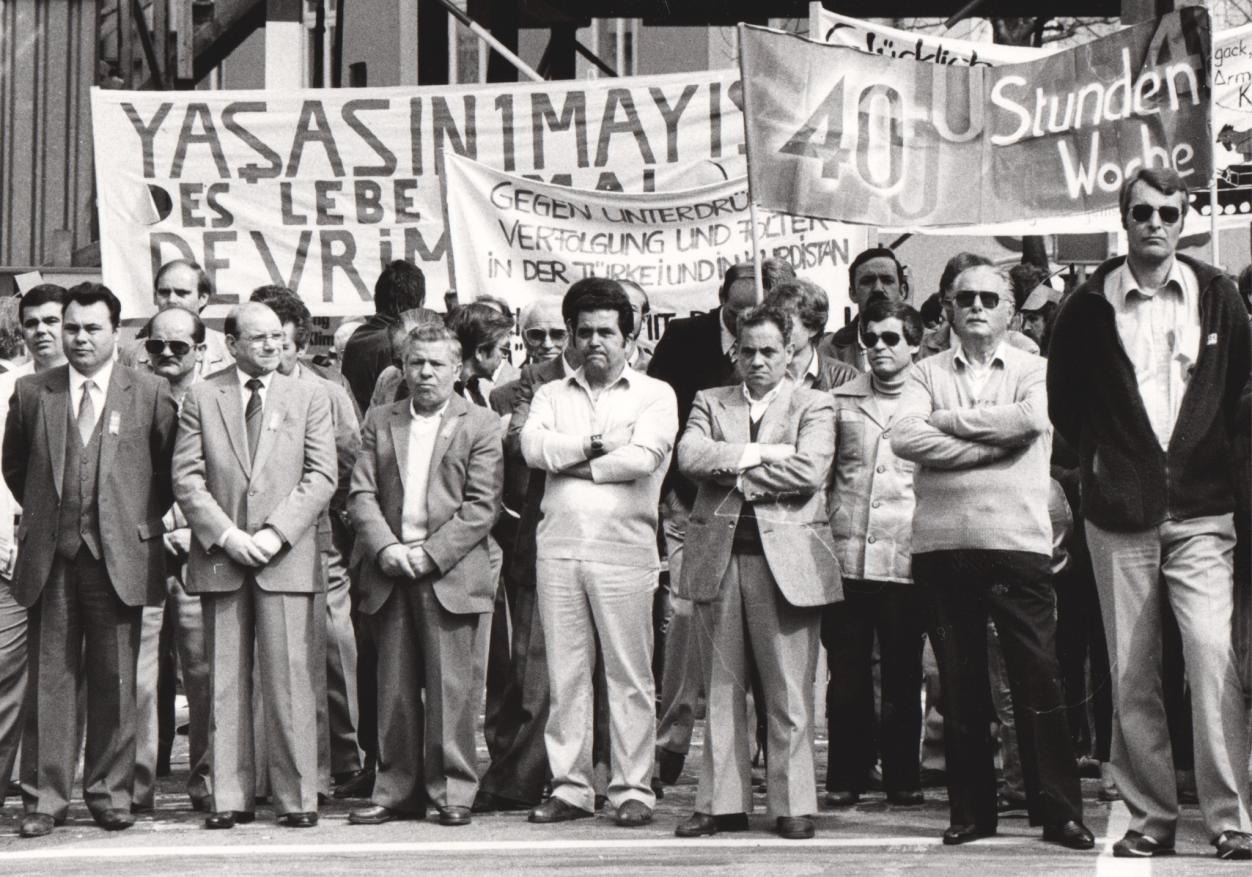

Der 1. Mai findet in der Schweiz seit 1890 als Kampf- & Feiertag der Arbeiter:innen statt. Lange Zeit sind ausländische Arbeiter:innen davon geschlossen. Auch in den Gewerkschaften fürchtet man sich vor Lohndumping und Konkurrenz durch die ausländischen Genoss:innen. Erst in den 1980er-Jahren findet eine Wende der gewerk-schaftlichen Migrationspolitik statt: Weg von der Abwehrhaltung hin zur Solidarität und zur Gleichberechtigung aller Arbeiter*innen. Am 1. Mai engagieren sie sich nun Seite an Seite.

… dass in Winterthur eines von vier Minaretten der Schweiz steht?

Der 1992 gegründete islamisch-albanische Verein baut 2003 eine ehemalige Werkhalle zur Moschee um. Sie ist eine von vier Moscheen in der Schweiz mit einem Minarett. 2009 wird der Bau weiterer Minarette per Volksinitiative schweizweit verboten.

Der Bau unterschiedlicher Religionshäuser geht auf Migrationsbewegungen zurück. Bereits die erste katholische Kirche im reformierten Winterthur wird aufgrund von zugewanderten katholischen Arbeiter:innen erbaut. So auch wird das erste buddhistische Kloster Europas in Rikon 1968 für geflüchtete Tibeter:innen eröffnet. Ebenso engagieren sich muslimische Arbeitsmigrant:innen und Asylsuchende ab den 1970er-Jahren um eigene Gebetshäuser. Das erste Minarett in Winterthur wird 2005 eingeweiht.

… dass 1888 erstmals mehr Menschen in die Schweiz ein- als ausgewandert sind?

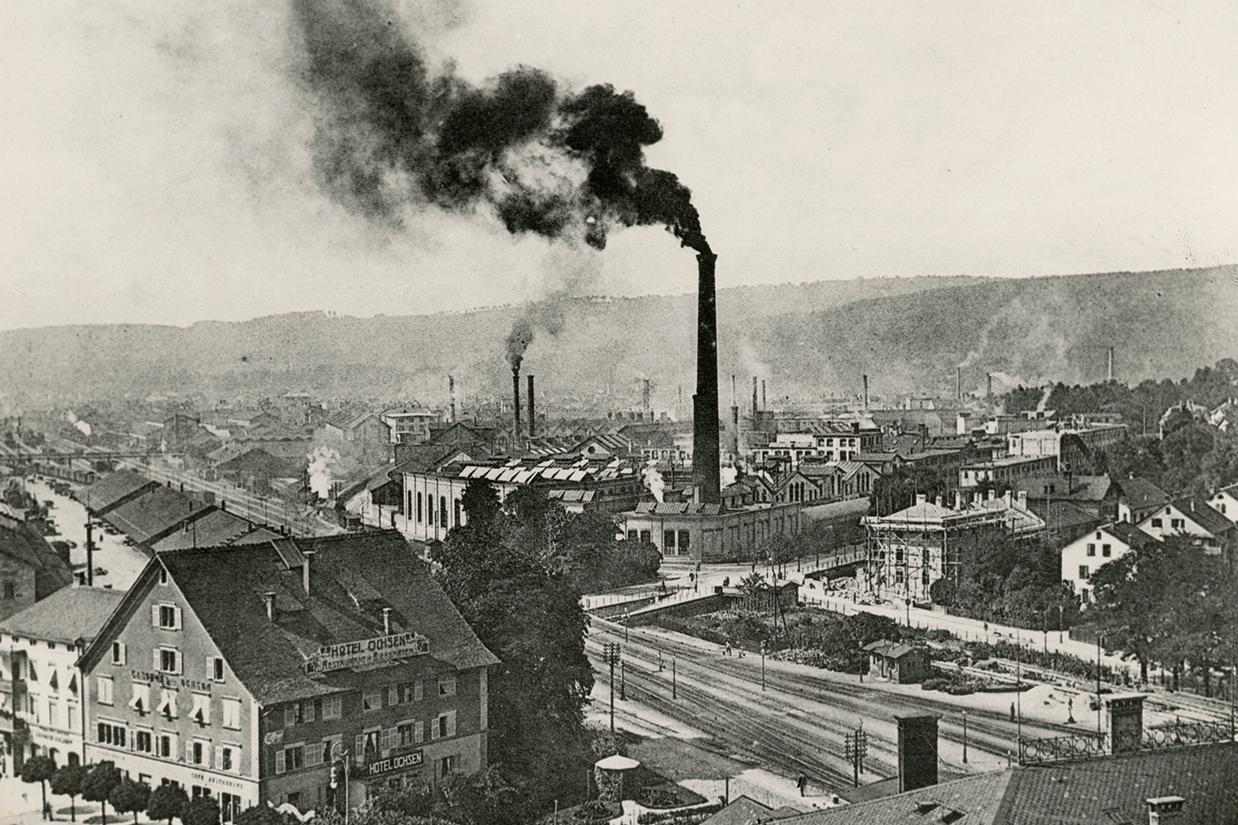

Bei der Gründung des Bundesstaats 1848 ist die Schweiz noch ein Auswanderungsland. Viele Verarmte verlassen das Land. Schon bald sorgt die Industrialisierung aber für wirtschaftlichen Aufschwung. Zahlreiche Arbeitsplätze werden geschaffen. 1888 wandern daher erstmals mehr Menschen ein als aus. Es ist die Geburtsstunde der Schweiz als «Einwanderungsland»*. Komm in die Ausstellung und erfahre mehr!

* In einem «Einwanderungsland» ist das Wanderungssaldo positiv, d.h. es wandern mehr Menschen ein als aus. Der Begriff kann in die Irre führen, denn in einem Einwanderungsland bleiben längst nicht alle Menschen ein Leben lang, ebenso wandern auch Schweizer:innen aus. Alternativ wird von der «Migrationsgesellschaft» gesprochen.

Ende des 19. Jahrhunderts floriert die Maschinen- und Metallindustrie in Winterthur. Die Stadt wächst innert kürzester Zeit: Von 1850 bis 1910 verfünffacht sich die Bevölkerung. Der Anteil an Ausländer:innen steigt von 3 % auf 15 %. Ein Grossteil der zugezogenen Arbeiter:innen findet Arbeit im Industriequartier Tössfeld.

… dass 42.5 % der Winterthurer Bevölkerung «Migrationshintergrund»* hat?

Dass 42.5 % der Stadtbevölkerung einen sogenannten «Migrationshintergrund»* hat, hängt eng mit Arbeit zusammen. Denn viele Menschen sind nach Winterthur migriert, um hier zu arbeiten. Die einen bleiben ein Leben lang, andere kommen für kurze Zeit. Was sind die Geschichten dieser Menschen, die mit ihrer Arbeit die Gesellschaft täglich mittragen? Komm in unsere Ausstellung und erfahre mehr!

* Eine Person mit «Migrationshintergrund» ist entweder selbst ohne Schweizer Pass geboren oder beide Elternteile. Ursprünglich als statistische Kategorie angelegt, wird die Bezeichnung heute oft stigmatisierend eingesetzt, um Menschen als «anders», als nicht richtig «schweizerisch» zu markieren.

… dass mehr als jede dritte Ehe, die heute in der Schweiz geschlossen wird, binational ist?

Die Schweiz ist schon längst eine Migrationsgesellschaft. Die Unterscheidung in Mehrheits- und Minderheitsgesellschaft ist obsolet geworden. So wachsen bspw. bereits knapp 60% der Kleinkinder in Familien mit «Migrationshintergrund» auf. Die öffentliche Debatte um migrationsbedingte Vielfalt dreht sich nach wie vor meist um die gegenseitigen Pole von Bereicherung vs. Bedrohung. Die Migrationsgesellschaft ist weder einfach gut noch schlecht, sie ist eine Realität. Daher müssen Fragen der Zugehörigkeit und der Teilhabe gemeinsam neu verhandelt werden.

Quelle: institutneueschweiz

… dass «Urschweizer-Produkte» wie Maggi oder Ovomaltine aus Migrationsfamilien stammen?

Ohne die Investitionen von Zugewanderten – sowohl finanziell als auch geistig – wären viele Entwicklungen der Schweiz nicht denkbar. Selbst als «urschweizerisch» angesehene Produkte wie Maggi oder Ovomaltine entpuppen sich bei näherer Betrachtung als Innovationen aus Migrationsfamilien. Gerade diese globalen Verflechtungen machten die Schweiz erst zu einem der wohlhabendsten Ländern der Welt. Für mehr Informationen besuche die Ausstellung!